交通肇事工伤处理指南

交通肇事工伤处理是指在交通事故中,受害方因遭受人身损害而构成工伤,从而产生的劳动保障问题。根据我国《工伤保险条例》的规定,交通事故是指因道路交通事故造成的人身损害。交通事故是指在道路行驶过程中,车辆因各种原因与他人或者物品发生的碰撞、倾覆、毁坏等事故。这种事故造成的人身损害,包括直接或者间接造成的身体伤害、残疾或者死亡等。

当职工在上下班途中或者工作中受到交通事故的影响,导致身体受到伤害,且伤情被认定为工伤,就产生了交通肇事工伤处理问题。对于这种情况,企业应当依法承担工伤保险责任,为职工提供相应的医疗、康复、工亡补助等保障。

交通肇事工伤处理的主要步骤如下:

1. 报警与现场保护:发生交通事故后,应当报警,并尽量保护现场,拍照、录像等,以便后续处理。

2. 就医治疗:受伤职工应当及时就医治疗,治疗费用按照工伤保险条例的规定,由企业垫付。

3. 劳动能力鉴定:受伤职工在治疗结束后,企业应当组织进行劳动能力鉴定,以确定职工的伤情程度及劳动能力。

4. 工伤认定:根据受伤职工的伤情及劳动能力鉴果,企业应当向社会保险行政部门申请工伤认定。在这个过程中,职工或者其家属可以提供相关证据,证明职工在交通事故中遭受的人身损害属于工伤。

5. 工伤待遇支付:经过工伤认定后,企业应当依法支付职工的工伤待遇,包括医疗费、康复费、工亡补助等。

6. 劳动争议处理:如企业与职工在工伤待遇支付等方面存在争议,可以申请劳动仲裁或者向人民法院提起诉讼。

交通肇事工伤处理涉及到一系列的法律程序和保障措施。企业应当依法履行社会责任,及时、足额地支付职工的工伤待遇,确保职工的合法权益得到充分保障。职工也应当了解自己的权益,遇到交通事故造成的人身损害时,及时报警、就医、治疗,并依法申请工伤认定和工伤待遇支付。

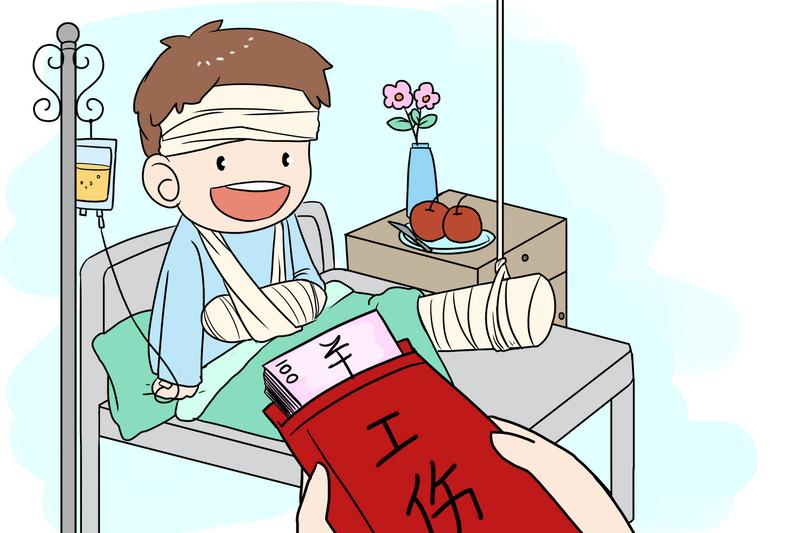

交通肇事工伤处理指南图1

随着我国经济的快速发展,交通出行需求日益,交通事故也日益增多。在工作场合,交通事故也可能导致员工受伤,从而产生工伤。交通肇事事故是导致工伤的主要原因之一。为了规范交通肇事工伤的处理,结合我国《劳动法》、《工伤保险条例》等法律法规,为您提供一份交通肇事工伤处理指南。

工伤认定

1.发生交通事故后,受伤员工应立即向单位报告,并保存好现场照片、报警记录、医院诊断书等证据。

2.单位应当场调查事故原因,并采取措施保护现场。

3.受伤员工应在事故发生后12小时内向当地社会保险局报告,并提交相关证据。

4.社会保险局审查后,作出工伤认定决定。

工伤医疗待遇

1.受伤员工治疗期间,单位应按工伤保险费率缴纳工伤保险费。

2.受伤员工医疗费用按照工伤保险费率进行报销,报销金额不超过工伤保险基金支付限额。

3.受伤员工治疗终结后,单位应按照工伤保险费率向受伤员工支付一次性工亡补助金。

工伤停工留薪

1.受伤员工在治疗期间,单位应支付停工留薪工资,工资标准按照工伤保险费率计算。

2.停工留薪期限一般为12个月,伤情较重的员工可以适当。

工伤待遇支付

1.单位应按照工伤保险费率向受伤员工支付工伤待遇,包括医疗费用、一次性工亡补助金、停工留薪工资等。

2.工伤待遇支付应严格按照工伤保险费率、工伤保险基金支付限额和相关规定进行。

劳动能力鉴定

1.受伤员工在治疗终结后,应进行劳动能力鉴定,评估其伤情对工作能力的影响。

2.劳动能力鉴定由社会保险局委托具有资格的机构进行,结果由社会保险局认定。

工伤待遇调整

1.受伤员工伤情较重导致失去工作能力的,单位应按照相关规定,向社会保险局申请伤残等级调整。

交通肇事工伤处理指南 图2

2.单位与员工协商一致,可以按照相关规定,调整工伤待遇。

交通肇事工伤的处理涉及多个环节,单位应严格按照法律法规进行操作。受伤员工也应积极维权,确保自身权益得到保障。只有这样,才能更好地维护双方的合法权益,促进企业和谐发展。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。民法知识法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。