《我国隐私权宪法解释的演进与实践》

我国隐私权的法解释是指在法这个最高法律文件中,对隐私权进行规定和保护的具体方式和标准。在我国,隐私权作为一项基本的人权,得到了明确的法保护。

法中的隐私权,是指自然人享有的对自己的个人秘密、个人私生活进行支配并排除他人干涉的权利。隐私权包括个人信息的保护、个人隐私的保护、个人通信的秘密保护等方面。

我国隐私权的法解释,主要体现在《中华人民共和国法》第39条和第40条规定。这些规定明确了隐私权的保护范围和界限,也规定了侵犯隐私权应当承担的法律责任。

《中华人民共和国法》第39条规定:“中华人民共和国公民的姓名、公民身份证号码、肖像权、荣誉权、隐私权等,不受侵犯。任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的合法权益。”这一条规定了隐私权的保护范围,包括姓名、身份证号码、肖像权、荣誉权、隐私权等,任何组织或个人不得侵犯。

《中华人民共和国法》第40条规定:“国家保护公民的通信自由和通信秘密。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”这一条规定了通信权的保护,明确指出除国家安全或者追查刑事犯罪的需要外,任何组织或个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

我国隐私权的法解释,不仅保障了公民的基本人权,也体现了我国对公民隐私权的重视和保护。通过明确的规定和保护,我国为公民了一个安全、有序、和谐的社会环境,使得公民的合法权益得到了有效保障。隐私权的保护也有助于维护社会公共秩序,促进社会和谐稳定。

《我国隐私权宪法解释的演进与实践》 图2

我国隐私权的宪法解释,既体现了我国对公民隐私权的尊重和保护,也体现了我国对公民合法权益的重视和维护。在未来的发展过程中,我国将继续完善相关法律法规,加强对公民隐私权的保护,为公民创造更加安全、有序、和谐的生活环境。

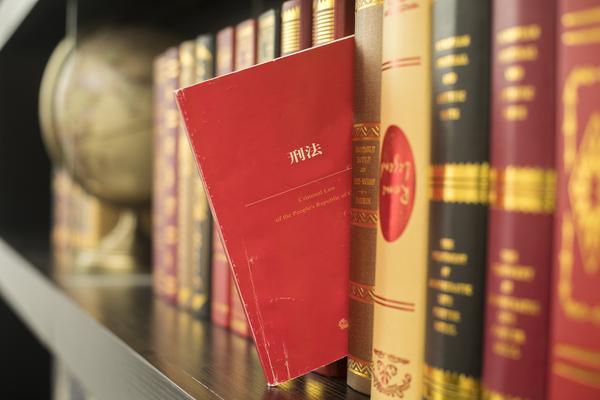

《我国隐私权法解释的演进与实践》图1

在我国,隐私权作为一项基本的人权,始终受到国家和社会的高度关注。随着互联网、大数据、人工智能等技术的飞速发展,隐私权保护逐渐成为社会公共议题。我国法明确规定:“中华人民共和国公民的隐私权受法律保护。任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的隐私权。”深入研究我国隐私权法解释的演进与实践,对于完善我国隐私权保护体系具有重要意义。

我国隐私权法解释的演进

(一)隐私权的概念和范围

我国隐私权法解释的演进始于20世纪50年代。当时,我国刚刚成立,对于隐私权的认识和保护尚处于初级阶段。随着社会的发展和法律法规的不断完善,我国对隐私权的认识逐渐深入。1982年《中华人民共和国法》明确规定:“中华人民共和国公民的隐私权受法律保护。任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的隐私权。”

(二)隐私权保护的立法和完善

在20世纪90年代,随着互联网的普及和大数据、人工智能等技术的兴起,我国对于隐私权的保护逐渐引起广泛关注。为了适应新的形势,我国逐步完善相关法律法规,如1997年《中华人民共和国刑法》明确规定了侵犯公民个人信息罪,2001年《中华人民共和国网络安全法》对网络个人信息保护作出规定,2020年《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》分别出台,从而为我国隐私权保护了更加全面和完善的制度保障。

我国隐私权法解释的实践

(一)司法实践

在隐私权法解释的实践中,我国法院在处理涉及隐私权案件时,充分运用法律解释原则,明确保护公民的隐私权。在“张姓诉李姓侵犯隐私权案”中,法院认为,公民的通信自由和通信秘密受法律保护,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

(二)执法实践

在执法实践中,我国政府部门和执法机关积极履行隐私权保护职责,对侵犯公民隐私权的行为予以严厉打击。在“网络公司侵犯用户隐私案”中,我国相关部门对该公司进行了严厉处罚,并对涉及侵犯用户隐私的行为进行了查处,有力地维护了公民的隐私权。

我国隐私权法解释的演进与实践表明,随着社会的发展和法律法规的不断完善,我国对于隐私权的保护日益加强。在互联网时代,保护公民隐私权仍然面临诸多挑战。我们需要进一步加强隐私权保护,通过完善法律法规、加强司法实践和执法监督,为公民更加全面和有效的隐私权保护。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)